《国家資格第22回》学科試験 過去問解説〔問題1~10〕

問題1 難易度:難

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 〇 | 〇 | × | 〇 |

1)設問のとおり。働く目的は「お金を得るために働く」が約6割で最も多い。次いで「生きがいをみつけるために働く」が約14%である。

2)設問のとおり。「生きがいをみつけるために働く」と答えた者の割合は女性のほうが多い。

3)理想的な仕事としては、「収入が安定している仕事」を挙げた者の割合が61.3%と最も高く、以下、「自分にとって楽しい仕事」「私生活とバランスがとれる仕事」と続いている。よって誤り。

4)設問のとおり。自己啓発・能力向上に対する満足度は、年齢別に見ると、「不満」とする者の割合は40歳代で高くなっている。「満足」とする者の割合は18~29歳で高い。

問題2 難易度:中

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| × | × | 〇 | × |

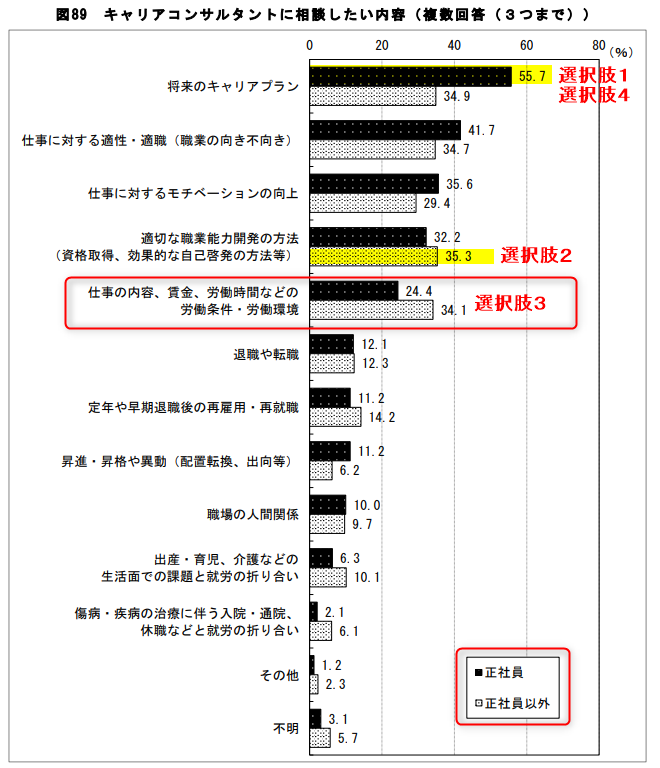

下記資料から、選択肢3が正解。

問題3 難易度:易

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 〇 | 〇 | 〇 | × |

1)設問のとおり。

2)設問のとおり。

3)設問のとおり。

4)雇用の見通しに不透明さがある中、ジョブ・マッチングや職業の斡旋とは異なるキャリアコンサルタントならではの役割がある。人材移動(成長分野・人材不足分野等への円滑な流動化)が進む外部労働市場を念頭に置くならば、社外へのキャリアチェンジや再就職場面に求められる就職マッチング機能(情報提供、助言等)への期待がある。よって誤り。

問題4 難易度:易

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| × | ○ | ○ | ○ |

1)シャインが重視したのは、組織と人の相互作用であり、組織も個人も成長し続ける発達的視点に根ざしたものである。「静的なマッチング」ではなく「動的なマッチング」である。よって誤り。

2)設問のとおり。ホランドは、パーソナリティー(性格)および職業(働く環境)の特徴を6タイプに分類。

3)設問のとおり。スーパーは、人と職業とのふさわしさを規定する条件として職業的適合性という概念と提唱した。職業的適合性は、能力とパーソナリティに分かれ、能力は適性と技量からなり、パーソナリティは適応、価値観、興味、態度からなるとした。

4)設問のとおり。パーソンズは、「特性因子理論(マッチング理論)」を提唱。【個人の興味、適性、価値観、性格(=特性)】と【仕事内容、能力など環境(=因子)】を合理的な推論を行い適合させることが重要とした。

問題5 難易度:易

| A | B | C | D |

| 〇 | × | 〇 | × |

A)設問のとおり。人生で演じる役割の重要性は、「情意的側面(思い入れの程度)」と「行動的側面(時間やエネルギーの投入の程度)」及び「認知的側面」の3要素によって多重的に決定されると考えられる。

B)5段階の一連のサイクルを「マキシサイクル」と呼ぶ。さらに、各段階の中に細かいサイクル、いわゆる「ミニサイクル」(新成長-新探索-新確立)があり、その中を行ったり来たりしながら螺旋的に繰り返されて成長していく。よって誤り。

C)設問のとおり。

D)シャインの「キャリア・サイクルの段階と課題(非指導者役にあるキャリア後期の特定の課題)」の内容である。スーパーではない。よって誤り。

問題6 難易度:易

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| ○ | × | ○ | ○ |

代表的な5つの質問。

①幼少期に憧れ、尊敬していた人物

②お気に入りの雑誌や番組、サイト

③今、本や映画で好きなストーリー

④モットー、好きな名言、格言

⑤幼少期の思い出

1)設問のとおり。

2)親の養育態度が職業選択に影響すると捉えたのは、「ロー」である。キャリアアストーリーインタビューの質問項目としては不適応。よって誤り。

3)設問のとおり。

4)設問のとおり。

問題7 難易度:易

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 〇 | 〇 | 〇 | × |

1)設問のとおり。命題1。

2)設問のとおり。命題10。

3)設問のとおり。命題13。

4)キャリア・アダプタビティを提唱したのはスーパーだが、確立したのはサビカスで、命題のなかに具体的記載はない。よって誤り。

問題8 難易度:易

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| × | 〇 | 〇 | 〇 |

1)ナラティブ・アプローチでは、クライエントの話す内容は個人にとっての真実、すなわち「物語的真実」であり、歴史的客観的事実とは異なる。よって誤り。

2)設問のとおり。キャリアストーリーを語ることによって、個人にとっての意味を作り出すことを重視する。

3)設問のとおり。ナラティブ・セラピーにおいては、社会通念(ディスコース)や専門的知識を絶対視しない。クライエントの内的世界を大切にして新しい物語を紡ぐ可能性を重視する。

4)設問のとおり。認知療法においては、クライエントの原型的な物語を見出し(原因となっている認知の歪み)、それをより一貫した多様な物語物語へ再構成する(原因を除去していく)ことを重視。認知療法とナラティブ・アプローチは、事実に対する認知や解釈を変容させるという類似点を有する。しかし、認知療法がクライエントの問題の原因となっている「認知のゆがみ」を解決(=原因の除去)しようとするのに対し、ナラティブ・アプローチは、原因を除去するのではなく、クライエントにとって望ましいストーリーを著述させることによって、問題が問題ではない状態にすること(=問題解消)を目指すものである。

問題9 難易度:易

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 〇 | × | × | × |

1)設問のとおり。「理想自己(自己概念に近い)」と「現実自己(経験に近い)」の乖離で、不適応が生じる。

2)設問は、内観療法ではなく、行動療法の説明である。よって誤り。

3)ヒステリー研究は、フロイトである。よって誤り。

4)設問は、論理療法ではなく、家族療法の説明である。よって誤り。

問題10 難易度:易

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 〇 | × | × | × |

1)設問のとおり。

2)来談者中心療法、実現傾向は、ロジャーズ。シュルツは、自律訓練法を開発。よって誤り。

3)ゲシュタルト療法、「今、ここ」は、パールズ。よって誤り。

4)自律訓練法、受動的注意集中(暗示を意識しすぎず、身体の声に耳を傾け、ありのままを感じること)は、シュルツ。よって誤り。

>>問題11~20へ